Collections : HISTOIRE Mémoires du Corps

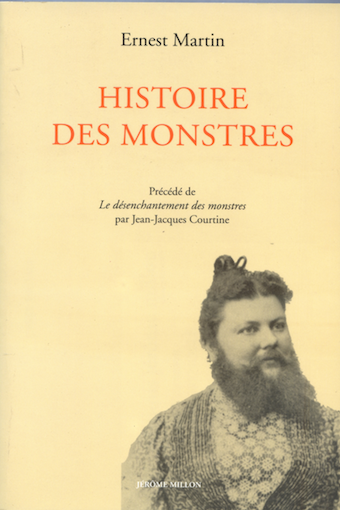

MARTIN Ernest

Histoire des monstres depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours - 1880

Texte présenté par Jean-Jacques Courtine

ISBN : 2-84137-123-9

EAN13 : 9782841371239

Année : 2002

324 pages

25.35 €

Au début de l’année 1826, un archéologue italien ramena d’Égypte à Paris

une étrange momie. On aurait dit celle d’un singe, mais les dimensions

du corps semblaient excéder celles de l’animal. On consulta Étienne

Geoffroy Saint-Hilaire. L’énigme ne résista pas à l’illustre fondateur

de la tératologie moderne : les bandelettes dissimulaient le corps d’un

homme, mais d’un homme monstrueux, privé de matière cérébrale.

C’est par le récit de ce dévoilement qu’Ernest Martin a choisi d’entamer son Histoire des monstres

(1880). Elle dit bien en effet le propos du livre : dissiper les

superstitions et les erreurs qui, depuis la nuit des temps, voilent la

nature des monstres humains. Mais l’ouvrage fait plus encore : au-delà

d’une histoire de la tératologie, il rassemble une multitude de données

qui inscrivent les monstruosités humaines dans leur histoire juridique,

leur horizon théologique, la chronique de leurs exhibitions… Michel

Foucault ne s’y était pas trompé, qui tira du livre d’Ernest Martin

l’essentiel des matériaux du cours qu’il consacra au monstre, cette

figure majeure, contre-nature et hors-la-loi, de l’anormal.

____________________

SOMMAIRE

INTRODUCTION.

Découverte d’un monstre humain dans la sépulture d’Hermopolis

réservée aux animaux sacrés.

CHAPITRE I.

LES LÉGISLATIONS ANTIQUES ET LES MONSTRES

Silence des plus anciens monuments scientifiques de l’Inde et

de la Perse au sujet des traitements appliqués aux êtres humains

monstrueux. – Égypte. – Grèce. – Sparte : étendue du pouvoir paternel. –

Nouveau-nés portés au Lesché pour y être examinés. – Le gouffre

Apothètes. – Athènes. –Rome. – La loi des Douze Tables : commentaires,

interprétations et restitutions diverses. – Présages tirés de

l’apparition des monstres. – En Égypte, les mères qui enfantent les

monstres ne sont pas inquiétées. – En Grèce et à Rome, elles sont

lapidées. – Scepticisme du philosophe Thalès à l’égard des présages :

récit de Plutarque, extrait du Banquet des Sept Sages. – Suétone. –

Cicéron. – J. Obsequens. – Sénèque. – Les nations de l’Occident tuent,

celles de l’Orient

divinisent les monstres humains

CHAPITRE II.

LES CULTES ANTIQUES ET LES MONSTRES.

L’Égypte est le berceau de la métempsycose : caractère naturaliste

de cette doctrine. – En Perse, son caractère est mystique. – La

doctrine, importée en Occident, s’arrête aux limites de l’humanité. –

Conséquences au point de vue des êtres humains monstrueux. – Le dieu

Phtah vénéré à Memphis. – Son analogie avec une monstruosité récemment

étudiée par le docteur Parrot. – Le culte des Pouvoirs générateurs. –

Hérodote en Égypte : le bouc de Mendès ; interprétation qu’il convient

de donner à ce culte. – Richard Payne Knight. – Récit emprunté à

l’historien Josèphe. – Le mysticisme, source d’épidémies nerveuses que

la science explique

CHAPITRE III.

DÉMONOLOGIE. – INCUBES ET SUCCUBES.

– LEURS RAPPORTS AVEC LES MONSTRES.

La tradition sacrée. – Les Apocalypses de Daniel et d’Hénoch. –

Saint Justin. – Georges le Syncelle. – Saint Augustin : ses doutes au

sujet des géants et de leur origine surnaturelle. – Les ouvrages où sont

exposées les opinions de saint Augustin sur les démons ne les

reproduisent pas fidèlement. – Théorie de saint Augustin sur

l’hallucination : sa justesse. – Opinions des rabbins sur la nature des

démons. – Les textes sacrés appuient la thèse démonologique. – Les

succubes de l’antiquité. – Saint Thomas d’Aquin : ses opinions sur la

nature des démons. – Saint Grégoire. – Saint Jérôme. – Rodin : son

Traité des sorciers. – Supplice des sorcières. – Jacques Sprenger. – La

bulle du pape Innocent VIII ; elle a pour but de raviver le zèle contre

les sorciers. – Édit de la Sorbonne, de 1318, contre les incubes. –

Procès des Templiers. – Les incubes célèbres. – Caesarii H. Miracula. –

Hauppius. – Supplice de Cecco d’Ascoli, brûlé pour avoir cohabité avec

une succube. – Duel judiciaire de Jean de Caroube et de Jacques le Gris

en 1384 : récit de Froissart. – Démoniaques et épileptiques. –

Trépanation préhistorique. – Identité de l’attaque hystérique et de la

passion démoniaque. – La superstition et les convulsionnaires. –

Jugement sévère porté par saint Bernard contre les représentations

monstrueuses sculptées dans les abbayes et les églises. – Ambroise Paré :

son mysticisme. – Paracelse. – Van Helmont. – Boaistuau. – J. Wier. –

F. Hédelin. – François Torreblanca. – Boguet. – Antoine Del Rio. – Hymne

du temps de Pâques. – L’événement horrible du faubourg Saint – Marcel

en 1610. – Mélanchthon. – Luther. – Saint François. – Jude Serclier. –

Supplice de la maréchale d’Ancre : pamphlet. – Les délits et les peines

du R. P. L. M. Sinistrari d’Ameno. Goërres. – Le P. Delaporte. – La

doctrine des incubes et des succubes joue un rôle dans la production des

monstres

CHAPITRE IV.

HYPOTHÈSES NOUVELLES

SUR L’ORIGINE DES MONSTRES.

Le génie du bien et le génie du mal. – Pierre Pomponace. –

Ascétisme religieux, source de l’affection hystérique ou état

démonopathique au moyen age. – La superstition des monstres persiste

dans la religion. – Conception de l’antiquité au sujet de la fécondation

entre espèces différentes. – Les Éthiopiens. – Hippocrate. – Galien. –

Aristote. – Pline. – Saint Jérôme. – Les astrologues : Alcobiti. –

Encyclopédie d’Henricus Asteldius. – Robert le Pieux : son

excommunication ; la reine Berthe met au monde un monstre. – Supplice

d’un pâtre au temps d’Albert le Grand. – Castanenda. – Bartholin. –

Paracelse : son système sur l’origine des monstres. – Van Helmont : ses

opinions sur le même sujet

CHAPITRE V.

LE MOYEN AGE ET LES MONSTRES.

La croyance dans l’origine bestiale des êtres humains monstrueux

persiste. – Relation de Del Rio : l’accident d’une jeune demoiselle

suédoise. – Récit de la Grande Chronique des Pays-Bas. – Monstres

humains décrits dans l’Encyclopédie universelle de Kobürgher, de

Nuremberg. – Rabelais : généalogie de Pantagruel. – . Sébastien Munster.

– Lycosthènes, jésuite et tératologue. – Ul. Aldrovande. – Ant. Liceti.

– Parfum. – Montaigne : ses vues sur les monstres. – Le médecin Jacques

Roy : son épigramme contre la religion protestante. – Le monstre de la

rue de la Bûcherie : l’épigramme contre la religion catholique. – Jean

Riolan : son Mémoire sur les Agrippines, monstre né à Paris. – Supplice

de plusieurs hermaphrodites. – L’androgynisme primitif. – Persistance de

l’antithèse entre l’enseignement religieux et la doctrine de la science

touchant l’origine des monstres humains.

CHAPITRE VI.

LA SCIENCE MODERNE ET LES MONSTRES.

– LES MONSTRES SIMPLES.

Fixité et variabilité des espèces. – Le transformisme. –

Conditions de l’anomalie ; conditions de la monstruosité. – J.-B.

Robinet. – Goethe. – Étienne G. Saint-Hilaire. – De Baër. – G.-F. Wolff.

– Coup d’œil général sur l’embryogénie. – Doctrine de la préexistence

des germes : elle entrave la science. – Aromatari. – Swammerdam. –

Malpighi. – Malebranche. – P. Sylvain Régis. – Lémery. – Du Verney. –

Winslow. – Doctrine de l’épigenèse. – Harvey. – Wolff crée l’embryogénie

et assure le triomphe de l’épigenèse. – Paracelse et son Homonculus. –

Scène du Second Faust de Goethe. – La science et la métaphysique ont un

domaine propre et distinct. – Caractères de la vie. – Expériences de

Dareste sur la suspension de la vie. – Exposé des principes sur la

production des monstres, d’après Dareste. – Loi de l’arrêt de

développement.

CHAPITRE VII.

LES MONSTRES COMPOSÉS

Exposé des diverses théories sur l’origine des monstres. –

Discussions de la Société d’anthropologie : Broca, Dareste, Giraldès, P.

Bert. – La doctrine de l’unité primitive du germe opposée à celle des

deux germes primitifs et distincts. – Lereboullet. – G. Pouchet. –

Balbiani. – Hermann Fol. – Résumé. – Conclusions

CHAPITRE VIII.

LES LÉGISLATIONS MODERNES ET LES MONSTRES.

Brillon : Dictionnaire des arrêts des Parlements de France ;

litige successoral à propos d’un monstre. – Aug. Leyser expose la

législation concernant les monstres. – Sir William Blackstone. – Les

légistes français. – Aphorisme de Rauter. – J. Casper. – Herbert Broom

et Hadley. – Serjeant Stephen. – Esbach : sa Note sur les monstres. – Sa

formule vraie sur les monstres. – Viabilité des monstres. – Tableau

synoptique d’Is. G. Saint – Hilaire. – Application de la médecine légale

aux monstruosités. – Hermaphrodisme. – Exemples d’hermaphrodismes : la

pratique légale à suivre pour les hermaphrodites. – Législation

allemande à leur égard. – Opinion de l’auteur dans les cas où la justice

doit intervenir à propos du mariage d’un hermaphrodite. – Aperçus

divers sur l’hermaphrodisme. – La législation militaire au sujet de

l’hermaphrodisme. – Les nations inférieures et les monstres. – Lafiteau.

– Aldrovande. – Delegorgue. – Livingstone. – L’idole monstre de l’île

Hawaï.

CHAPITRE IX.

LA JURISPRUDENCE SACRÉE ET LES MONSTRES.

Cangiamila : son Traité d’embryologie sacrée. – L’Université de

Louvain et (assemblée de 1683. – La conférence ecclésiastique d’Angers. –

Exposé des vues et propositions contenues dans le Traité d’embryologie

sacrée de Cangiamila. – Extraits de l’Embryologie de Cangiamila, par

l’abbé Dinouart, 1775. – Autres extraits anonymes parus en 1817. –

Encyclopédie théologique de l’abbé Migne, article BAPTÊME. – Exemples

d’opposition au baptême des monstres humains. – Embryologie théologique,

faisant suite au Traité de moechialogie du P. Debreyne, 1874. –

Incompatibilité de certaines monstruosités avec la carrière

ecclésiastique. – Théologie de Gousset. – Conclusions.

CHAPITRE X.

L’HÉRÉDITÉ ET LES MONSTRES.

Darwin. – Is. G. Saint-Hilaire. – L’albinisme. – Le mélanisme. –

Le bec-de-lièvre. – Le sexdigitisme. – L’ectromélie. – Les nains :

expériences de Catherine de Médicis et de l’électrice de Brandebourg. –

Les géants. – Les seins surnuméraires. – Les hommes dits à queue. –

L’anomalie du tablier des Boschimanes. – Anomalies de la dentition. –

Hérédité des monstruosités du type d’Edward Lambert, etc – Hérédité des

monstruosités composées. – Elle est liée à l’étude de la gémellité. – La

gémellité est héréditaire dans certaines familles. – Faits de

Quatrefages, Virchow, Osiander, Bertillon, Tchouriloff. – L’hérédité

envisagée chez les frères siamois, Milie-Christine, Hélène-Judith. –

Hérédité de centaines anomalies provoquées. – Hérédité des déformations

du crâne : elle est nulle ; discussion. – Les Macrocéphales

d’Hippocrate. – Opinion de Gosse. – Mutilation des pieds de la femme

chinoise. – Conclusions

CHAPITRE XI.

L’IMAGINATION ET LES MONSTRES.

Le récit de la Genèse. – La princesse athénienne et Hippocrate. –

Ambroise Paré. – Boiastuau. – Malebranche. – S. Régis. – Lavater. –

Sauval. – Torreblanca. – L’oison de la reine Berthe. – Van Helmont. –

Salgues. – Thomas Brown. – Ét. G. Saint-Hilaire. – Théorie des regards. –

Everard Home. – La mère d’Hélène-Judith et le récit de Torkos. – Louys

de Serres. – J. Blondel. – Demangeon. – Muller. – Darwin. – Forster. –

Le Traité des maladies des jeunes filles d’Hippocrate. – Les médecins

aliénistes. – Les docteurs Marcé et Tardieu – Conclusions

CHAPITRE XII.

LES MONSTRES CÉLÈBRES

I

II

Les monstres composés. – Idée esthétique que suggèrent les monstres composés et les monstres simples comparés entre eux. – La haute antiquité, suivant Berger de Xivrey, ne relate aucun fait de monstre composé. – Conclusion qu’en tire cet auteur. – Bérose : sa description des êtres primitifs. – Discussion des opinions de ces deux écrivains. – Relation de l’écrivain arabe Macrisy. – Monstre double cité par Théophane. – Le monstre double de Jacques IV d’Écosse. – Les frères Tocci. – Les Agrippines de J. Riolan. – Le monstre bi-femelle de Szony. – Le monstre de Bruges. – Le monstre indien de 1804. – Le monstre de Sassari, Rita-Christina. – Milie-Christine. – Le monstre de Collucci-pacha. – Le monstre de Fayoum. – Blanche Dumas, monstre d’Issoudun. – Les frères siamois Cheng-Eng. – Leur dualité intellectuelle et morale est manifeste. – Détails sur la vie et sur la mort de ce célèbre monstre

CONCLUSIONS